在乡村振兴战略全面推进的时代背景下,著名画家汪雄跃积极响应号召,投身于"绘就乡村振兴美好画卷"主题写生采风活动。此次创作之旅,他深入田间地头,以细腻笔触捕捉乡村新貌,用多元视角记录时代变迁,为传统绘画注入鲜活的乡村生命力,在艺术与现实的碰撞中勾勒出一幅幅动人的振兴图景。 一、扎根乡土:行走中的艺术观察 清晨的薄雾尚未散尽,汪雄跃已背着画具行走在乡间小道。他选择以沉浸式体验开启创作,足迹遍布特色种植基地、非遗工坊、生态民宿等乡村振兴示范点。在浙江安吉的白茶茶园,他连续一周观察晨雾中茶垄的光影变化...

在乡村振兴战略全面推进的时代背景下,著名画家汪雄跃积极响应号召,投身于"绘就乡村振兴美好画卷"主题写生采风活动。此次创作之旅,他深入田间地头,以细腻笔触捕捉乡村新貌,用多元视角记录时代变迁,为传统绘画注入鲜活的乡村生命力,在艺术与现实的碰撞中勾勒出一幅幅动人的振兴图景。

一、扎根乡土:行走中的艺术观察

清晨的薄雾尚未散尽,汪雄跃已背着画具行走在乡间小道。他选择以沉浸式体验开启创作,足迹遍布特色种植基地、非遗工坊、生态民宿等乡村振兴示范点。在浙江安吉的白茶茶园,他连续一周观察晨雾中茶垄的光影变化,笔记本上密密麻麻记录着不同时段的色彩层次;在江西婺源的古村落,他深入村民家中,与竹编匠人、制茶师傅交谈,将民间技艺的细节融入构图构思。

采风过程中,汪雄跃特别注重记录乡村振兴中的"人"与"变"。在贵州苗寨,他用速写本记录下返乡青年直播带货的场景,将传统吊脚楼与现代电子设备并置;在东北黑土地,他聚焦智慧农业,把无人机喷洒作业、机械化收割等新元素融入田园画作,展现科技赋能下的乡村新貌。

二、多维视角:艺术创作的立体呈现

汪雄跃在创作中采用"全景+特写"的立体视角。在描绘福建霞浦渔村时,他先用巨幅长卷展现千帆竞发的壮阔海景,又以斗方小品聚焦渔民修补渔网的手部特写,粗粝的手掌纹路与细密的渔网形成质感对比,展现劳动之美。这种大小尺幅的搭配,让观者既能感受乡村振兴的宏大叙事,又能触摸到生活的细腻温度。

在技法运用上,他大胆尝试中西融合。描绘云南梯田时,既采用传统水墨的泼墨技法表现云雾缭绕的朦胧意境,又借鉴印象派的色彩理论,用明丽的色块表现作物生长的蓬勃生机。在《丰收乐章》系列作品中,他创新性地将版画的块面感融入国画,以强烈的视觉冲击力展现麦浪翻滚的丰收场景。

三、文化挖掘:传统与现代的对话

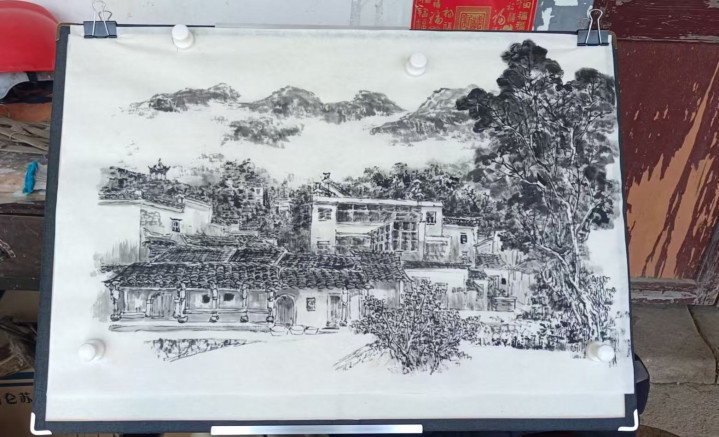

采风期间,汪雄跃深入挖掘乡村文化基因。在安徽歙县,他以徽派建筑"三雕"艺术为灵感,将砖雕的繁复纹样、木雕的生动造型转化为画面装饰元素;在广东潮汕,他把英歌舞的动态韵律提炼为线条语言,使传统民俗文化跃然纸上。这些创作不仅保留了地域文化特色,更通过艺术再创造赋予其新的时代内涵。

他还特别关注乡村振兴中的文化传承现象。在湖南湘西,他用连续二十幅组画记录苗绣技艺的传承,从老艺人的银针刺绣,到年轻设计师的文创作品,完整呈现非遗文化的活化过程。这些作品既是艺术创作,更是珍贵的文化影像档案。

四、成果转化:艺术赋能乡村发展

此次采风创作成果丰硕,汪雄跃完成了百余幅写生作品,并从中精选出60幅举办《沃土新章》主题画展。展览采用"线上+线下"结合的方式,线下在美术馆展出原作,线上通过VR技术实现全景漫游,吸引超过50万人次观展。部分作品被乡村振兴主题展馆收藏,成为宣传地方特色的文化名片。

更具现实意义的是,汪雄跃将艺术创作与乡村文旅发展相结合。他为采风地设计的系列文创产品——以写生作品为原型的丝巾、茶具、明信片等,在当地旅游景点热销,带动了村民增收。他还发起"艺术驻村"计划,邀请青年艺术家到乡村开展创作交流,通过艺术活动提升乡村文化影响力。

五、持续深耕:艺术创作的使命担当

谈及此次采风经历,汪雄跃感慨道:"乡村是艺术创作的富矿,每一次写生都是与土地的对话。"他表示将把乡村题材作为长期创作方向,计划用三年时间走遍全国乡村振兴示范地区,形成系统的创作工程。未来的创作中,他将进一步探索数字化艺术表达,尝试将写生作品转化为数字藏品,让乡村之美通过新媒介传播得更远。

这场持续数月的写生采风,不仅是一次艺术创作之旅,更是一位艺术家对时代命题的积极回应。汪雄跃用画笔见证乡村蝶变,用艺术助力乡村振兴,展现了新时代文艺工作者的使命担当,也为传统绘画在当代社会的价值实现提供了新的范本。